Исповедь многодетного трансгендера: “Бежал из России ради безопасности детей”

Как сложилась жизнь бывшей Юлии Савиновских в Испании после изъятия сыновей

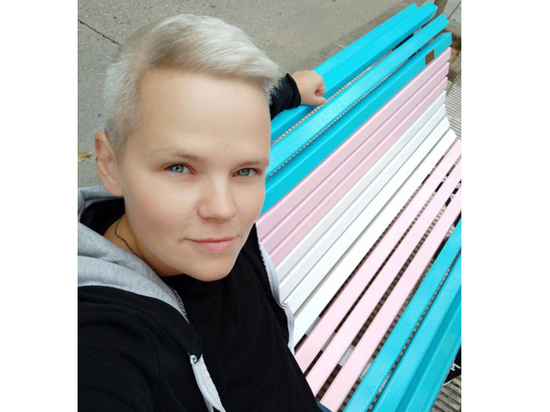

Два года назад у многодетной матери из Екатеринбурга Юлии Савиновских изъяли двух приёмных детей. Сотрудники опеки заявились к семье после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Юлию обвинили в том, что она собирается стать мужчиной и на этом основании через суд забрали опекаемых мальчиков обратно в детдом. Сейчас имя Юля осталась только в документах. Мама троих детей открыто живет в статусе трансгендера. Его зовут Фрэнсис Штергерт, и в Испании его семья начала новую жизнь.

В России нет закона, который запрещает трансгендерным людям брать под опеку и усыновлять детей. В борьбе за Костю и Диму Юлия больше года ходила по судам и кабинетам чиновников. Когда ей стали угрожать, что отнимут и родных детей, она была вынуждена вместе с семьёй уехать из России и просить политического убежища в Испании.

Фрэнсис Штергерт откровенно рассказал нам о самых важных вещах: об угрозах чиновников и ложных обвинениях, о переезде и принятии себя, о новой жизни и невозможности забыть любимых детей, с которыми разлучили в один миг.

СПРАВКА: 2017 год. Семья Евгения Сокова и Юлии Савиновских воспитывали пятерых детей: троих биологических и двух мальчиков с неизлечимыми заболеваниями, взятых под опеку. Летом 2017 сотрудники опеки в нарушение закона изъяли из семьи Диму (4 года) и Костю (5 лет). На тот момент Дима жил в семье три года, Костя – почти два. Детей так и не вернули. Сейчас семья с тремя родными детьми живет в Испании. Старшей дочери 19 лет, младшим – шесть и семь.

– Ты знаешь, что совсем недавно гей-пара с двумя приёмными детьми была вынуждена уехать из России из-за угроз и преследования властями?

– Мне многие звонят и пишут, на самом деле преследованиям подвергается не только эта пара. Эти ребята мне тоже звонили, пока еще были в России. Интересовались, есть ли какие-то шансы, что если экспертиза будет в порядке, от них отстанут. Я сказал им, что шансов практически никаких. И, кроме них, мне постоянно пишут люди, которые тоже ходят по краю. Преследуют очень многих.

– Приведи примеры, пожалуйста.

– Например, недавно позвонила девушка. Она живет с другой девушкой, они пара, но не афишируют это. Они работают по сменному графику и ребенка из садика забирают по очереди.

До последнего момента окружающие общались с ними в формате «не наше дело». Но вдруг возникает соседка по лестничной площадке, у которой дочка ходит в ту же группу детского сада. Она собирает родительский комитет и говорит: «Знаете, с нашими детьми – порядочными! – в одну группу ходит ребенок, который живет с двумя женщинами. Возможно, они плохо на него влияют и, возможно, ребенок уже пострадал. Он смотрит на мир не так, как надо, и есть вероятность, что это видение он передаст нашим «нормальным» детям».

Родкомитет идет к заведующей и прессует ее, чтобы ребенка из их группы убрали. Заведующая сказала, что не отреагировать она не может и уже обратилась в контролирующие органы. У ребенка биологический отец живет за границей, если я не ошибаюсь, мать уже отправила ребенка к папе.

Еще мы общались с женщиной с двумя детьми, которая, как и я, думала о переходе, но после случившегося со мной она не решилась. (Переход – одно или несколько изменений, которые совершает транс-человек – «МК»). И такую жизнь в постоянном страхе уже нельзя назвать комфортной и полноценной.

– Ты уехал из России год назад. Почему?

– Министр социальной политики Свердловской области Злоказов заявил мне: «Ты же знаешь, где ты живешь. Ты сама во всем виновата. Ты же побежала в суд сразу, когда у тебя изъяли детей, ты же пошла к журналистам. Могла бы все по-тихому устроить.» А у меня не работает мозг в сторону «работать по-тихому». Я всегда был чужой в России, я даже не умел давать взяток.

Я пошел к уполномоченному по правам человеку по Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Рассказал ей, что был у министра, что он мне угрожал. Она смеется: «Да, при мне Андрей Владимирович тоже такое говорил, потому что ты всех задрала». Мы вышли от нее, и мой адвокат говорит: «Хочешь еще раз так же по судам, только со своими детьми? Опять ходить везде и доказывать? Если нет, то чемодан – вокзал».

А я сижу и думаю: я ведь ни в школу, ни в садик детей не смогу отвести без страха — вдруг они туда за ними придут. Меня закон никак не защищает. Я открытым текстом слышал от чиновников: «Ты же ошибка природы, ты понимаешь, что сейчас мы трансам детей будем давать, потом к нам педофилы потянутся. Да вы, наверное, и сами педофилы». И вот ради такого «недоразумения», как мне говорили, они не будут подставлять друг друга.

– Тебе было страшно?

– Я даже не могу описать степень ужаса, который я испытывал. У меня все валилось из рук, жить я не хотел. Я чувствовал огромную вину. И вроде бы ничего плохого я не сделал — просто реализовал свои конституционные права. Но пострадали дети. Пострадали не из-за меня — но кому от этого легче? Они пострадали из-за коррупции, гомофобии и трансфобии.

Жизнь в Испании

– Когда появляется информация, что граждане России уезжают из страны из-за ориентации, многие не понимают, насколько тяжело сделать этот шаг. За кадром остается целая жизнь: семья, друзья, квартиры, машины, в конце концов, работа, которая приносит доход. Тебе было что терять в материальном плане?

– Мы с Джеком (муж Евгений – «МК») поженились в 2011 году, когда были студентами. Мы снимали однокомнатную квартиру. Потом родился первый общий ребенок, и мы купили самую дешевую квартирку. На тот момент, когда мы поняли, что надо уезжать, у нас была шикарная квартира, взятая в ипотеку, и красивый загородный дом, который мы сами построили с нуля. То, что сделано своими руками, жальче всего.

– Почему ты решил просить убежище именно в Испании?

– У нас были испанские визы — их было проще всего получить. Плюс тут море. Хотя изначально мы думали остаться во Франции. В связи с резонансом у меня было много подписчиков в соцсетях. Я общался с подписчицей Олей из Франции. И она сказала: «Бери ко мне билеты и на месте решим, что делать».

Муж не мог сразу поехать с нами, потому что мы решили, что больше никого не бросаем: у нас три собаки и кошка. Я и дети улетели во Францию. Стали выяснять, возможно ли попросить политическое убежище там. Нам сказали ехать туда, где получены визы. Так мы и сделали.

– Расскажи поэтапно, как ты получил помощь от испанских властей?

– Мы с детьми встали в пять утра, сделали бутерброды, налили в бутылки питьевую воду — было очень жарко. Сели в машину, и Олин муж Юра привез нас в Испанию, в Жирону. Ехали недолго, любовались красотами. Хотя мне тогда все эти красоты были по боку. После всего случившегося, где-то полгода я не чувствовал жизни вообще. Я был как робот: головой ты понимаешь, что ты должен делать, но вместо души обрубок. После полугода стало наступать душевное выздоровление. Я уже не хотел убить себя каждую минуту своего существования.

Мы приехали в Жирону в августе. Юра довез нас до офиса Красного Креста, где мы описали ситуацию. Нас поселили в хостел. Он был невзрачный и дешевый, но это была крыша над головой. В сентябре младшие дети уже пошли в школу: Сашечка в первый класс, Макс в подготовишку — здесь школа с 3 лет.

Пока они были в школе, я встречался с адвокатами, психологами и прочими людьми, которых бесплатно предоставил Красный Крест. Ходил в полицию, рассказывал, что произошло, почему я уехал. Мы общались через переводчика. Беседы могли длиться по несколько часов. Они отсеивают людей, которые просто мимо проходили и решили попробовать получить убежище.

– Вас обеспечили всем необходимым?

– Да, предоставлялось все — от зубной пасты до школьных принадлежностей, мы были полностью на их содержании.

– Как люди, к которым ты обратился за помощью, реагировали на твою историю?

– Во-первых, именно эти люди помогли мне понять, что это не я виноват в том, что произошло. Мне сразу же говорили: «Не смей даже думать об этом, виноват не ты, а ваши российские законы.» Все очень подбадривают. Никакой гомофобии, трансфобии — нигде. От уровня рядового сотрудника Красного Креста до мэра Жироны, у которого я тоже был.

– Ты был у мэра?

– Да, на аудиенции, он интересовался, чем они могут мне помочь. Так же он сказал: «Если ты хочешь провести здесь какую-то демонстрацию, мы тебе предоставим место, пожалуйста!».

На встрече кроме мэра была глава медицинского департамента и сотрудник, который организует помощь беженцам. И эти люди говорили: «Не вздумай про себя думать плохо, будь тем, кто ты есть!»

Два дня, пока нам не дали место в Красном Кресте, мы снимали комнату через сайт аренды. И в первый же день хозяева этой комнаты спросили откуда мы, почему приехали сюда и что случилось с нами в России. Когда я рассказал, реакция была: «Ах, не переживай, иди я тебя обниму!». Это на каждом шагу. И хозяин квартиры, которую мы снимаем сейчас, конечно же, тоже знает, что я трансгендер.

Все первым делом спрашивают: как тебе удобно, чтобы к тебе обращались? Доброжелательность в каждом жесте. Врачи в поликлиниках относятся так, как будто к ним Рики Мартин пришел.

– Сейчас вы живете не в Жироне? Какие впечатления от нового места жительства?

– В Жироне мы были до ноября прошлого года, потом переехали. Сейчас мы живем в очень маленьком городе, примерно в 100 км от Барселоны. В сельской администрации весь июнь висели транс- и лгбт-флаги — потому что это был всемирный месяц прайдов. Когда мы пошли в департамент образования записывать детей в школу, нас спросили, откуда мы. Услышав, что из России, воскликнули: «О, у нас есть еще два человека из России, кроме вас! Мы вас обязательно познакомим».

Город маленький, но живет очень сплоченно. Красота!

– В школе преподают на испанском?

– На каталонском. Это язык, в котором немного испанского, португальского, французского, я даже нахожу в нем немецкие слова. У маленьких детей обучение на каталонском, с первого класса испанский и английский. То есть дети одновременно изучают три языка. Мои будут на четырех говорить, соответственно.

– Как ты им объяснил, почему так срочно надо менять уклад жизни?

– Дети все прекрасно понимали — все происходило на их глазах. Все разговоры дома сводились к тому, как возвращать детей, к кому еще обратиться.

Нам пришлось им объяснять, что нужно быть осторожными. Что если к тебе на детской площадке вдруг кто-то подходит, а я не вижу, то ни в коем случае нельзя никуда уходить. Перед переездом мы сказали им: ребята, нам опасно здесь оставаться. Чтобы быть нам всем вместе, чтобы этот ужас не произошел еще раз, мы уезжаем.

Конечно, таким маленьким детям мы преподносили на позитиве: будет море, будет куча фруктов, будут новые друзья, мы будем ходить к ним в гости, будем строить шалаши, а еще там попугайчики прямо на улицах летают.

– Они адаптировались?

– К переезду привыкли. Правда в сентябре они пошли в новую школу. Уже третью за год. Учителя ими очень довольны. Приходит Саша из школы — спрашиваю, чем занимались? Говорит: да ничем, гуляли, рисовали, урок танцев был. Думаю, ну ладно. Проходит четверть, прихожу в школу — они мне дают такой вот талмуд: знаете, это ваш ребенок занимался. Там тетрадки с диктантами, альбомы. В семь лет они складывают трехзначные цифры в столбик. Все в игровой школе и ненавязчиво, ребенок сам не понял, что он учился. У него сложилось впечатление, что он целый день бегал и играл.

– Какое у тебя впечатление от учителей?

– Люди, которые работают в школе – это огромная разница по сравнению с Россией. Небо и земля. Одно дело замученные за низкую зарплату, вынужденные подделывать бюллетени на выборах учителя… Здесь приходишь утром — учительница такая цветущая, встречает детей с улыбкой, каждого трогает, сюсюкает, обнимает. И она точно так же улыбается и ведет себя в конце рабочего дня. Она будто и не устала с этой оравой возиться.

«Это был договор с чиновниками»

– Сейчас ты открыто говоришь, что тебя зовут Фрэнсис. Сложно было решиться на каминг-аут?

– Очень сложно. Со всех сторон. Во-первых, люди и так подозревают. Чиновники в то же время тебе говорят: если вы тут будете размахивать радужным флагом, то детей вам не видать. А если вы будете помалкивать в тряпочку, мы что-нибудь постараемся сделать для вас.

– Именно поэтому обществу вашу историю преподносилась не прямо? Будто ты — обычная мама, которая отрезала себе грудь, потому что было жутко неудобно с ней жить из-за большого размера. Которую злые чиновники обвиняют в том, что ты это сделала, потому что хотела стать мужчиной. Хотя уже на тот момент у тебя был официальный диагноз «транссекусуализм». Сейчас тебя многие, мягко говоря, упрекают в том, что ты скрывал правду. Почему именно этой версии ты придерживался?

– Во-первых, это был договор с чиновниками. Во-вторых, это был договор с журналистами. Все журналисты, с которыми я общался лично, были в курсе. Почему? Потому что я как и взятки давать не умею, так и врать не умею. Поэтому все люди, которые так или иначе вставали на мою сторону и начинали мне помогать, знали правду. Это было важно для меня. Я говорил: да, я трансгендер, но говорить этого нельзя.

– А когда опека пришла забирать детей, ты им тоже сразу все сказал?

– Они пришли со словами. «У нас есть информация, что вы сделали незаконную операцию». А я как дурак говорю: позвольте, как же незаконную. И показываю им выписку из хирургического отделения. Что мне была проведена операция, что никаких противопоказаний для нее не было. Но там было написано «маскулинизирующая мастоэктомия».

– Сотрудники поняли, что это значит?

– Они видели мой инстаграм… Они сделали запрос в хирургию – и им предоставили все мои документы, на основании которых сделали операцию. Это заключение комиссии, проведенной Свердловской областной клинической психиатрической больницей, что у меня нет никаких отклонений, которые препятствовали бы мне сделать такую операцию. И когда они сделали запрос уже в психиатрическую, им выдали полностью все. Вопрос — имели ли они право это давать? Медицинская тайна — где она?

Я не совершил ничего противозаконного. Все эти разборки никак не связаны с моим статусом опекуна. Если бы в российских законах было бы написано, что трансгендерам нельзя иметь детей, а я бы все-таки взял ребенка из детского дома, они должны были бы доказать, что я трансгендер. И тогда, наверное, это было бы правомерным.

– Как появилась версия, что мастоэктомия была проведена из-за дискомфорта?

– Грудь действительно была моим основным источником моей страшной дисфории, все остальное в моей внешности меня устраивало. Полуправда была. При этом с опекой мы общались только в самом начале. Они сразу сказали: мы тебе детей не вернем, ты извращенец, больной на голову человек. Потом я начал ходить по адвокатам. Все твердили, что пытаться что-то отсудить у опеки бесполезно. Эта система, она своих не сдаёт.

Мне кажется, чиновники даже сами не понимали, что делали. У них была задача — снизить градус. Чтобы человек не ходил на пикеты, не привлекал сторонников. Мне самому от себя было мерзко, от того что мне приходится врать, я и правды этой уже не хотел. Потому что я еще себя принять не успел. Вот представь, врачи сказали — да, ты трансгендер. Проходит всего 1,5 месяца. И от меня требуют ответа (публичного – «МК»). А я еще не успел себя осознать, принять. Знаешь, чем это заканчивается? Дичайшей внутренней трансфобией. Ты уже думаешь — да ну, почему бы мне не быть снова обычной женщиной. Мучиться с этим всю жизнь — черт бы с ним. В следующей жизни, может, буду счастлив.

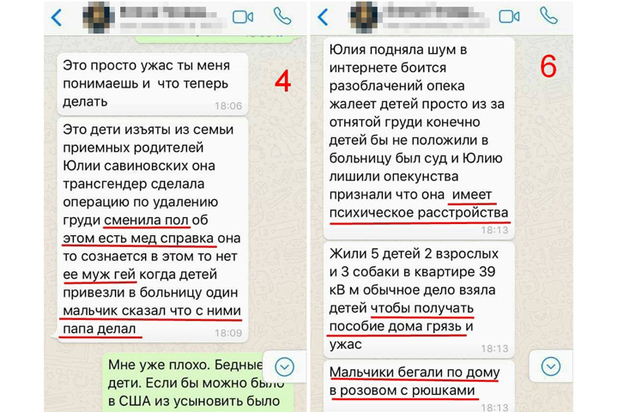

– Но все-таки в прессу кто-то «слил» решение суда с выдержками из медицинских документов.

– Это называется принудительный аутинг (Аутинг – публичное разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его на то согласия, – «МК»). По идее, в нормальной стране, где соблюдаются права человека, это должно быть уголовной статьей. Потому что вы не знаете, находится ли человек в безопасности. Я не находился в безопасности. И эти документы были только у меня, у моего адвоката, у органов опеки и у министра соцполитики.

– Какие были последствия?

– Куча хейтеров. Куча писем «мы тебя поддерживали, а ты!…». Было же очень много таких людей, которые меня поддерживали в соцсетях, писали какие-то простые важные слова, и я им просто отвечал спасибо. Их было несколько тысяч! Ты же не будешь каждому писать: спасибо, я трансгендер.

Всё это было очень тяжело и неприятно. Во-первых, есть муж, а у него есть родители, у него есть бабушка, которая достаточно энергичная и читает прессу. А у бабушки есть подружки. У меня тоже есть родители, которые правда, очень давно со мной не общаются. Но мне все-таки позвонили! И сказали: «Отец прочитал. Звони ему теперь, рассказывай всё, успокаивай как хочешь». Я сказал, что никого успокаивать я не буду, все люди взрослые. И вообще-то успокаивать надо меня, или хотя бы поинтересоваться, как я себя чувствую после такого.

Началась война ненависти. Было несколько этапов, когда мне стало очевидно, что меня пытаются сломать. Аутинг — это была первая волна.

«Вы разве не в курсе про уголовное дело?»

– А потом вас с мужем попытались выставить растлителями. С этого же началось дело Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева – очень удобная схема по формированию общественного мнения.

– Да, это была вторая волна. Юрист детского дома со своего телефона сделала рассылку о том, что мы с мужем растлевали детей. Якобы ей мой мальчик рассказал об этом — но он вообще у нас не говорил. Она отправляла фотографии мальчика, где он в розовой футболке с рюшами, и с подписью, что в таком виде его забрали из дома. Но Джек снимал видео, как детей забирали, — и там видно, в чем одет ребенок. В синей пацанской футболке!

С этими скриншотами я пошел в полицию. Они долго не хотели принимать заявление о клевете. Но у меня были доказательства. Потом из полиции я получил бумагу, что они опросили женщину, с чьего телефона рассылались сообщения. И она рассказала, что ее телефон был взломан и эту рассылку, про то что мы с мужем растлевали детей, сделали хакеры. Полицию это устроило. Эту бумажку мне отдали, хранится у меня до сих пор.

А третья волна — против меня завели уголовное дело. За жестокое обращение с детьми.

– Как ты узнал об этом?

– Очень «смешно». Когда Диму и Костю забрали и я пошел к журналистам, в прокуратуру, в суд добиваться того, что изъятие было незаконным, чиновники пошли в ответную атаку. Меня вызвали в СК и спросили, не хочу ли я пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу? Я говорю: в смысле? Они: ну вот суд у вас не принимает ваши бумажки, что вы нормальный. А мы просто полностью вас обследуем и будет, что в суде предъявить.

И я пошел. И прошел эту экспертизу.

На выходе у меня была беседа с психологом и она мне говорит: к нам с такими запросами еще не обращались, чтобы мы растлителя детей проверили! Оказывается, они выясняли, кто мой идеальный сексуальный партнер. Выяснили, что это мужчина, который немного старше меня. Оказалось даже, что уровень агрессии у меня ниже чем у нормального человека.

Еще психолог мне сказала, что они сначала очень удивились, почему меня направили к ним. Говорит, открываем мы дело, а там – растление, совращение, жестокое обращение. Я говорю — какое еще дело? Они – в смысле какое? Уголовное дело против вас! Вы разве не в курсе, что вы здесь делаете? Я говорю: мне просто предложили пройти экспертизу, я и пришел. Они: у нас так просто это не делается, мы здесь с преступниками работаем, вон у нас «обезьянник».

Так появилась экспертиза на 20 листах, где все обвинения рассыпаются в прах. Что им еще оставалось делать? Только угрожать, что они отнимут и биологических детей. Кстати, суд не принял эту экспертизу! Сказали, ваши доказательства — не доказательства. И свидетелей моих никто не слушал…

Когда Костю у меня забрали, его ДЦП за два года был нами пролечен до такого состояния, что пацан мог обходиться без специализированной обуви. Он в обычных кроссовках бегал с другими детьми! Я узнала, что его сейчас забрали в семью – одна моя знакомая видела эту семью и моего Костю, когда они посещали специализированный медицинский центр. И Костя снова шел на цыпках, хватаясь за маму, потому что идти самостоятельно он не мог… Про Диму я даже не говорю.

– Ты можешь отслеживать судьбу Димы?

– Не могу я отслеживать его судьбу. Никак. Знаю только, что он все еще в детском доме. Костю моя знакомая встретила совершенно случайно. Просто у нее тоже ребенок с ДЦП, мы общались на этой почве.

– Когда последний раз ты виделся с мальчиками, которых забрали? Это было после того, как их изъяли из квартиры?

– Это был сентябрь, мы один раз ходили к ним в детский дом. Ты приходишь в гости к детям, тебе нужно забирать их домой, они плачут и кричат, что хотят домой, а ты разворачиваешься и уходишь. Это что, это как?…..

– Ты подал жалобу в ЕСПЧ, веришь что она будет удовлетворена? (Действия российских властей в отношении Савиновских, утверждается в жалобе, нарушают две статьи Европейской конвенции по правам человека — о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию. Решение об изъятии детей должно приниматься на основании проверки родительских способностей после изучения положения самих детей. Но не исключительно на основании гендерной идентичности – «МК»).

– Как сказали мне чиновники, если даже европейский суд встанет на мою сторону, они найдут способ не исполнять это решение. Это было сказано еще до того, как суд случился: что детей я все равно не увижу. То есть чихать они хотели на законы, на суды, в том числе европейские.

– У тебя осталась надежда, что мальчиков вернут?

– Посмотрим. Я постараюсь сделать, чтобы был резонанс после решения ЕСПЧ. Если мне скажут — возвращайся, я вернусь за детьми.

– Ты сейчас в статусе соискателя убежища?

– Совершенно верно. Теперь мы все вместе в Испании. Никто не верит в существование моего мужа, говорят, что он давно меня бросил. А вот он, смотрите, приехал. Собаки и кошка тоже.

– После переезда российские чиновники выходили с тобой на связь?

– Нет. Только Ройзман писал «Обнимаю».

«Все друзья называют меня Фрэнсис»

– Как ты выбрал себе новое имя?

– Фамилия настоящая, бабки моей. Я последний из Штергертов. Все мои друзья называют меня Фрэнсис. Почему Фрэнсис? По совокупности. Мы тогда с Джеком смотрели «Карточный домик», где есть Фрэнсис Андервуд, потом я фанат католического папы Франциска, люблю «Дэдпул», там есть герой Фрэнсис. Это имя я сначала взял «померить». Понял, что оно мне подходит.

– По документам ты не Фрэнсис?

– Нет, но это вопрос времени. Документы в любом случае буду менять. Мое прошлое имя и фамилия, затасканные по газетам, мне сильно неприятны.

– Имя Юля ты вообще не употребляешь? Наверняка у тебя есть старые знакомые, которые могут написать: «Юль, привет, ну как ты?»

– Я их поправляю и прошу этого больше не делать. Если человек откажется, мне придется прекратить с ним общение.

– В декабре в СМИ появились статьи с заголовками «Юлию признали в Испании мужчиной». Насколько это корректно и что стоит за этими словами на самом деле?

– Врачи в Испании подтвердили мой российский диагноз. Потому что от российских специалистов у меня куча заключений, о том, что я все-таки трансгендерный мужчина. Здесь мы поехали с психологом к психиатру в специализированный центр. Мы беседовали с психиатром и мне подтвердили диагноз. Трансгендерный человек маскулинного спектра — так это звучит официально. Потому что, может быть, я чуть-чуть небинарный.

– Объясни простым языком, что значит небинарный транссексуал?

– Бинарные люди — это мужчины и женщины. Бинарные трансгендеры — это транс-мужчины и транс-женщины. Небинарные люди — это люди, которые говорят: «Я чувствую в себе присутствие мужского и женского начала одновременно, но женского (или мужского) во мне больше». Так вот — скорее всего я человек трансгендерный, небинарный маскулинного спектра. То есть мужского во мне больше, но женского тоже достаточно.

– Давай поговорим о корректности терминологии. У нас очень распространен термин «смена пола», что здесь не так?

– Смены пола не бывает! Единственный пол, который можно сменить, – это паспортный. Буквально, это запись в паспортной графе «пол», которую можно поменять. Букву «м» переправить на букву «ж» или наоборот. Свой биологический пол сменить нельзя. Ты как родился с определенным набором, так и умрешь с ним. Другое дело, что ты себя ощущаешь человеком и твое тело твоим ощущениям не соответствует. И ты пытаешься это тело привести в состояние, которое тебе будет комфортно. И это называется трансгендерный переход. Или просто переход.

Причем операцию на гениталиях делает небольшой процент трансгендеров. Есть такой известный человек – Бак Энджел, он совершенно открытый мужчина с вагиной. И таких масса. Если эта «смена пола» – то в каком смысле? Вот я перед тобой — я сменил пол или нет? Я называю себя в мужском роде, но паспорт у меня все еще Юлин, по паспорту я женщина. Половые органы свои я трогать не собираюсь. стригусь я коротко последние 10 лет. С какого момента произошла смена пола? Да, меня признали трансгендерным мужчиной. Но где смена пола-то?

– А еще есть миф о «волшебной» операции по смене пола.

– Ее не существует. Существует операция, которая называется фаллопластика для трансгендерных мужчин или вагинопластика для трансгендерных женщин. Это операция по коррекции гениталий, Но это не операция по смене пола. Так не бывает, что ты зашел в операционную мальчиком, а вышел девочкой. Переход — это на годы. Это происходит внутри тебя.

– Ты планируешь что-то еще делать со своим телом?

– Гормоны принимаю уже сейчас. После мастоэктомии российского образца, я не могу снять с себя футболку на пляже — это все абсолютно ужасно, будет косметическая коррекция.

– Хирургам в Екатеринбурге показалось, что это отличный результат?

– Я показывал это (поднимает футболку – “МК”) другим хирургам — и российским, и испанским. Добрый доктор в Москве сказал, что такого ужаса он не видел никогда. В Испании все врачи вообще в обморок падают, когда видят это. Хватаются за сердце: «мадре миа», бедная девочка, бедный мальчик — у кого что вырывается.

– Как зовут тебя дети?

– Мамой. Когда они встанут повзрослее, лет в 14-15, может быть, я попрошу, чтобы они называли меня по имени. А может и не попрошу. Жизнь покажет.